Отличная интересная статья авторства Елены Мачульской с фотографиями Александра Бурого об археологических изысканиях в Таре опубликована на сайте Русский Мир.ru: Сегодня Тара – единственный город в Западной Сибири, где уже семнадцать лет целенаправленно идут археологические исследования. Неудивительно, что коллекции тарских артефактов с завидной регулярностью становятся украшением омских музеев. Долгосрочная выставка под названием «Тара – особо значимая, но неизвестная жемчужина Западной Сибири» несколько месяцев работала в Омской крепости.

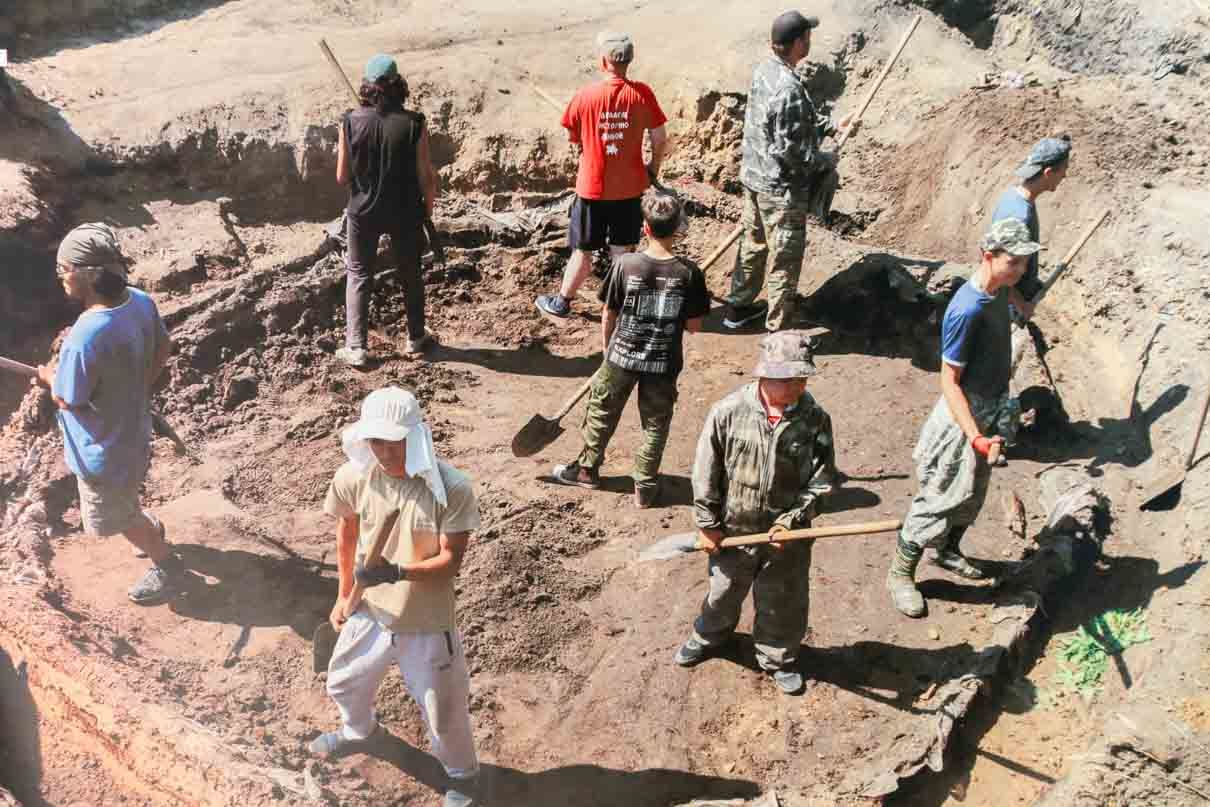

Проще говоря, город сам позвал омского археолога. И каждый год открывает Сергею Филипповичу свои тайны. С 2009 года Институт археологии и этнографии СО РАН под общим руководством Сергея Татаурова ведёт раскопки в Таре. В работах участвуют учёные Томского государственного университета, студенты Омского государственного университета, Тарского филиала Омского государственного педагогического университета и многочисленные волонтёры. В ходе археологических исследований удалось довольно точно выявить границы Тарской крепости. Она занимала территорию площадью примерно 400 на 130 метров и была идеально вписана в ландшафт. Внутри крепости находились четыре усадьбы, зелейный (пороховой) погреб, ясачный, соляной и два хлебных государевых амбара, тюрьма, караульня и соборная церковь Успения Богородицы. Вокруг крепости располагался острог – предтеча современного города. В остроге была очень тесная застройка, пространства между домами там практически не было, свободные площадки служили дворами сразу для нескольких хозяев. Около двухсот лет тарчане (так называют себя жители Тары) жили на пятачке, окружённом крепостными стенами. Неудивительно, что культурный слой на месте крепости достигает 3-4 метров, а в остроге доходит до 2,5 метра.

Здесь нет крупных промышленных зон, потому Тара во многом сохранила свою первоначальную планиграфию. Исчезли только фортификационные сооружения, которые срыли в XIX веке. Территория крепости застроена примерно наполовину, так что места для раскопок хватает.

Здание цейхгауза Омской крепости, в котором разместилась тарская экспозиция Влажные почвы с большим содержанием органики прекрасно сохраняют свидетельства прошлого, которые в других условиях исчезают без следа. В Таре находят ткани китайского, среднеазиатского (бухарского), русского и местного производства, ювелирные изделия, деревянные, металлические и стеклянные предметы. Артефакты Тарской крепости многое могут поведать о жизни русских сибиряков конца XVI – начала XIX века. Эти находки позволяют проследить связи тарчан с Китаем, Средней Азией, европейской частью России и – опосредованно – с Речью Посполитой, Венецией, Великобританией.

Воссозданные омскими реконструкторами одежда и вооружение жителей Тары Тарский фронтирТарскую крепость основал в 1594 году князь Андрей Елецкий, исполняя «Наказ» царя Фёдора Иоанновича. Основателям города буквально сразу пришлось начать военные действия против кочевников. Походы тарских воевод закончились на Ирменском лугу 20 августа 1598 года – там князь Андрей Воейков нанёс хану Кучуму решающее поражение. Однако спокойствие в приграничье это не принесло: с начала XVII века на границе с русскими землями постоянно кочевали отряды калмыков, которые при любой возможности совершали набеги на поселения Тарского уезда. Нередко этими набегами руководили сыновья и внуки хана Кучума. Неслучайно именно в Таре археологами была собрана внушительная коллекция пуль – одна из крупнейших в Сибири. Причём пули в ней самые разнообразные: мушкетные, пищальные, разных калибров.

Жизненно необходимый в Тарской крепости предмет – пулелейка В витрине можно увидеть пулелейку – щипчики с круглым углублением в рабочей части. Туда заливался свинец, и получалась пуля. Были и пулелейки для изготовления одновременно двух пуль и даже трёх. Но в Таре пока находили пулелейки, рассчитанные только на одну пулю. Изготовленных в пулелейках пуль в тарской коллекции больше всего. Также попадаются пули, сделанные методом рубки-обкатки свинцовых заготовок без термообработки.

Пули – зримое напоминание о бурной истории сибирского города Археологи находят пули не только на территории самой крепости, но и под её стенами. Около 70% таких находок было сделано у северной крепостной стены, ведь это одно из лучших мест для нападения на крепость. При слиянии рек Аркарки и Ржаца было обнаружено ещё 20% из найденных пуль, а оставшиеся 10 – в районе традиционного проживания татар в подгородной части Тарской крепости. Скопления пуль в этих районах рассказали археологам, что при столкновениях с нападающими защитники крепости регулярно устраивали вылазки. Скорее всего, хорошо поставленная караульная служба не позволяла врагу скрытно подойти вплотную к крепости. Незваных гостей уже ждали и отгоняли от стен стрельбой, а затем следовала неожиданная контратака. Среди находок много деталей огнестрельного оружия разных времён. Вот, например, затвор кремнёвого ружья.

Фрагмент мостовой Тарского острога. Конец XVI века Разгадка ребуса Семёна РемезоваВ ходе археологических исследований учёные зафиксировали семь строительных горизонтов города с постройками различного назначения. Можно сказать, что под площадями и газонами современной Тары лежат семь древних городов – каждый со своим укладом. С течением времени наряды жителей и облик самого города менялись: кольчугу сменило купеческое платье, а вместо небольших изб, топившихся по-чёрному, появились пятистенные дома с печами-голландками. Поначалу Тара жила довольно аскетично. Ведь это был прежде всего военный центр, где всё – от крепостных укреплений и планиграфии до детских игрушек – было подчинено одной цели: защитить город и нанести максимальный урон врагу.

Так выглядели курки от ружей XVIII–XIX веков А вот позже, в Таре купеческой, эта ситуация резко изменилась. Во второй половине XVIII века Тара стала одним из самых богатых городов в Сибири. Здесь умели жить красиво. Это подтверждают археологические находки. Например, вписанный в круг металлический ажурный цветок, оказывается, был надворотным украшением тарской усадбы. Один из самых интересных экспонатов, представленных на выставке в Омской крепости, – фрагмент мостовой Тарского острога. Найденные археологами мостовые позволили существенно дополнить картину планиграфии города для середины XVII века, а заодно расшифровать некоторые детали на рисунке Тары в «Чертёжной книге» Семёна Ремезова.

Замок кремнёвого ружья Причём мостовые в крепости и остроге отличались. Ширина мостовой в крепости составляла 6 метров, в острожной части она была на 2 метра уже. Для отвода воды от мостовых в крепости применяли деревянные желоба. А в остроге для сбора воды рядом с настилом была вырыта глубокая яма диаметром около 5 метров. Крепостные мостовые делались из сосны и кедра.

Для крепостных мостовых применялись стволы деревьев небольшого диаметра – до 20 сантиметров (для уменьшения тряски). Эти мостовые ремонтировали, закладывали щели и выбоины дранью. Мостовые в острожной части города делались в основном из осинового горбыля. А когда мостовая приходила в негодность, то поверх изношенной просто укладывали новую. Кстати, по краям всех мостовых шёл своеобразный бордюр: были положены бревна, чтобы телеги не съезжали в канавы. Деталь снаряжения телеги, предназначенная для регулирования натяжения упряжи Из повседневного быта сибирского городаАрхеологами в Таре была собрана впечатляющая коллекция ножей. Столовые, хозяйственные, универсальные, засапожные... Большинство из них было найдено в сгоревших домах и хозяйственных комплексах. В коллекции больше всего ножей с полулунными лезвиями длиной от 14 до 30 сантиметров. Такими ножами в сёлах Тарского района пользовались до середины ХХ века – пока существовали деревенские кузницы. Они незаменимы в хозяйстве: ими одинаково удобно снимать шкуру со зверя, обрубать тонкие ветки или обтёсывать деревянные заготовки. Засапожные ножи сравнительно небольшие: клинок не более 17 сантиметров и укороченная рукоять из дерева или кости. В соответствии с названием такой нож было удобно засунуть за голенище сапога.

В XIX веке в Таре появляются металлические рукомойники А вот похожий на маленький чайничек металлический рукомойник. Они появились в Таре в XIX веке, когда на Урале заработали в полную мощь железоплавильные заводы. А до того жители Тары пользовались керамическими рукомойниками.

Вилки всех видов В экспозиции представлены и разнообразные вилки.

Несколько столетий основным источником света в большинстве жилых домов в городе была лучина. Пожалуй, только по праздникам жители острожной части Тары – служилые и мещане – зажигали в своих избах свечи. Археологи нашли несколько светцов разных конфигураций. Они различались количеством лучин, которые могли держать, – одну или две. Такие осветительные приборы известны практически во всех городах Сибири. Для Тары характерны светцы с простым лаконичным декором. Искры от лучины нередко становились причиной пожаров, потому обязательным атрибутом светца был поставец – деревянное корытце с вертикальной планкой. А вот при виде светца необычной, крестообразной формы сразу возникает мысль: а не из церкви ли он? Сейчас археологи предполагают, что в тарских церквях в конце XVI – XVII веке использовали и свечи, и лучины. Для сравнительно небольших помещений такого освещения было вполне достаточно.

В тарской земле сохранились и ткани, и фрагменты вязанного иглой полотна Досуг «с огоньком»Археологи выяснили, что жители Тары курили, ведь город был основан на перекрёстке торговых путей, и караваны из Бухары исправно снабжали местных жителей табаком. Построенный как крепость деревянный город имел очень тесную застройку, так что несколько раз Тара выгорала почти полностью. Городские власти предпринимали меры по предотвращению пожаров, вплоть до того, что летом запрещалось в избах топить печи. Разумеется, пытались запретить и курение. Табак изымали, а его владельцев наказывали на месте. Например: «У тюменсково литвина у Богдашки Цыганова вынято фунт табаку, а купил он тот табак на Тюмени у усольца у Безсонка Яковлева, да у Мишки Олферьева». Неосторожный Богдан Цыганов и продавцы табака были «биты на козле кнутом нещадно», а табак «весь созжен». Кстати, все найденные в Таре трубки были откопаны в острожной части города. Но обнаружены они не в избах, а рядом с ними: в жилых помещениях в то время курить было не принято. Трубки того времени качеством не блистали, скорее всего, их лепили сами курильщики. В случае чего можно было спокойно выкинуть запрещённый предмет, а потом при первой возможности сделать новый. Во время правления Петра I курение становится легальным. На рынок приходит табак российского производства. Он отличался от китайского прежде всего тем, что листья нарезали более крупными кусками. Соответственно, и курить его нужно было совершенно иначе, потому головки трубок приобретают бочкообразную форму и становятся значительно крупнее. В то же время в Таре появляются привозные московские трубки, изготовленные профессионалами. Причём все они были найдены в районе питейного дома. В отличие от других городов России власти Тары, обеспокоенные постоянными пожарами, по-прежнему не поддерживали курильщиков. В Таре можно было курить только в определенных местах. В небольшом военном городке к началу последней четверти XVIII века действовало около десятка питейных домов: любителей выпить и покурить хватало. Медные нательные кресты XVIII–XIX веков Что же до иных вариантов досуга тарчан, то взрослые играли в «зернь», то есть в кости. Дети, разумеется, в бабки. Но не только. Крупные, очень красивые стеклянные шарики, которые вполне можно принять за современные, – тоже игрушка.

Скорее всего, такими шариками пользовались для игры в «шар-мазло», во время которой шары загоняли в лунку примитивными клюшками. Водящий старался захватить чье-нибудь место, загнав шар в лунку, остальные игроки отбивали его на лету. Чем не отражение вражеского набега? Так что игра не только развивала ловкость, но и воспитывала боевой дух в подрастающем поколении.

Тарская кухонная утварь По европейскому образцуТарскую крепость населяли люди, прибывшие сюда из разных мест Московского царства. Но были здесь и иностранцы, попавшие в плен или перешедшие на сторону Москвы во время русско-польских войн. В Западной Сибири всех их называли «литва». «Литва» связана с Тарой с самого начала её истории. В «Наказе» об основании города было сказано: «...в росписе... что послано с князем Ондреем Васильевичем... оставить зимовать... (в городе)... конных 100 человек литвы и казаков Тобольских. Да Тюменских литвы и казаков оставить 40 человек...» Кстати, поляки и литовцы участвовали в основании и других сибирских городов – Тюмени, Тобольска, Березова, Сургута. Попав в Сибирь, иностранцы, как правило, оседали здесь, становились служилыми людьми и участниками самых трудных походов и экспедиций. Соответственно, их жалованье было выше, чем у пеших казаков и стрельцов. Дети таких служилых людей поступали на службу на места отцов. И так продолжалось в течение всего XVII века.

Такое льняное полотно ткали в Таре в XVII веке Ярким напоминанием о том времени стали найденные в Таре три перстня с дворянскими гербами, владельцы которых, судя по всему, принадлежали к «литве». Первый – серебряный перстень с щитком из янтаря, на котором изображены два скрещенных меча и сложная фигура в виде шестиконечного креста. Второй перстень был найден при обследовании Княжьей башни сильно повреждённым: он разрублен пополам. Быть может, при отражении штурма города в 1634 году. Анализ металла показал, что серебра в нём очень мало; основу его составляет олово. На щитке перстня в центре круга в обрамлении листьев выбита латинская буква W. Третий перстень с восьмиугольной вставкой тёмно-розового цвета изготовлен из бронзы. В верхней части вставки изображён всадник, а в нижней – щит с подобным же изображением всадника. В геральдике такой символ трактуется как «погоня» или «литовская погоня». Обычно их помещали на гербах семейств, ведущих родословную от династии Гедиминовичей. Три перстня – три истории. Кем были их владельцы, оказавшиеся в далеком сибирском городе, и как сложилась их дальнейшая судьба, пока неизвестно...

Археологам попадаются самые разные монеты Монеты и подаркиДенежки-чешуйки по размерам и форме действительно похожи на чешую крупной рыбы. Они чеканились на Руси с середины XIV века до первой четверти XVIII столетия.

Есть в экспозиции и медные деньги. В 2015–2018 годах в острожной части Тарской крепости были найдены монеты разных периодов – от времён правления Ивана Грозного до современных.

Серебряные монетычешуйки XVII века

Литое надворотное украшение-цветок И 2024 год тоже преподнёс подарок.

Всё же неслучайно Тару называют археологической жемчужиной Западной Сибири. |

Комментарии (0) | |

«В 2007 году местные краеведы попросили нас найти фундаменты церквей, разрушенных в 1930-е годы, – тогда хотели создать новый градостроительный план Тары и занять эти земли магазинами, торговыми центрами и прочими новостройками. Я приехал, посмотрел и решил: если будет какой-то знак, тогда начну работу. Я занимался более ранним временем, и большого интереса для меня этот город не представлял. Знаков долго ждать не пришлось. Сначала на месте

«В 2007 году местные краеведы попросили нас найти фундаменты церквей, разрушенных в 1930-е годы, – тогда хотели создать новый градостроительный план Тары и занять эти земли магазинами, торговыми центрами и прочими новостройками. Я приехал, посмотрел и решил: если будет какой-то знак, тогда начну работу. Я занимался более ранним временем, и большого интереса для меня этот город не представлял. Знаков долго ждать не пришлось. Сначала на месте