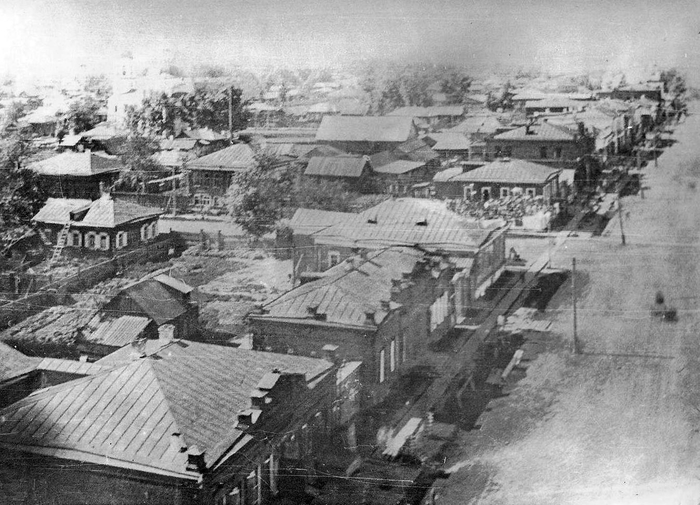

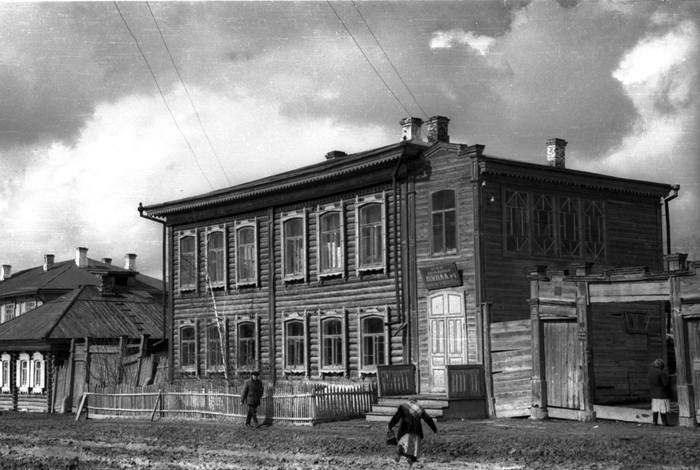

Усадьба с жилым двухэтажным деревянным домом, одноэтажным кирпичным магазином и приусадебными постройками расположена на углу ул. Избышева (бывш. Пятницкий пер.) и Юбилейной площади (бывш. Базарная площадь). История усадьбыИз книги Веры Носковой "Тара. Уличная история". Омск, изд. "Амфора", 2019 г. Жданов Иван Николаевич (1869-1931), выходец из старообрядческой семьи из Вятской губернии, работал управляющим на приисках в Иркутской губернии, приехал в Тару в начале ХХ века. Наталья Семёновна, или Симоновна (1879-1942), в девичестве Буркина, происходила из семьи переселенцев: ее родители прибыли в Тару из Черниговской губернии в конце ХХХ века. Иван Николаевич имел техническое образование, собрал хорошую библиотеку. Площадь К. Маркса, 1935 гг. Внизу на фото виден бывший магазин Ждановых. Снято с колокольни Пятницкой церкви. Из фондов Тарского историко-краеведческого музея. В семье Ждановых было восемь детей: Евдокия (р. 1899), Анфиса (р. 1904), Константин (р. 1906), Анатолий (р. 1908), Валентина (р. 1910), Николай (р. 1914), Павел (р. 1916), Галина (р. 1920). Магазин №3 Тарского ГОРПО, 1965-1970 г. Бывший магазин Ждановых. Из фондов Тарского историко-краеведческого музея. На данной фотографии представлен дом, первой владелицей которого по архивным документам до 1921 года являлась Наталья Семёновна Жданова, но на деле коммерческими делами занимался супруг Иван Николаевич Жданов. В этом строении находился магазин, построенный в 1914 году, а рядом с ним, по Пятницкому переулку (современная ул. Избышева), 2, располагался жилой двухэтажный деревянный дом на каменном фундаменте, построенный тремя годами ранее. Во дворе дома находились добротные хозяйственные постройки: конюшня, завозня, амбар, сторожка, погреб и навес. Иван Николаевич занимался торговлей сливочным (коровьим) маслом крупными партиями, организовал в Таре акционерное маслодельное общество, имевшее две баржи и два буксира. Магазин на Базарной площади сдавал в аренду тарскому купцу 2-й гильдии М.П. Мезенцеву, который ранее арендовал магазин Н.К. Машинского, расположенный рядом с торговым заведением Ждановых. Мезенцев в арендуемом помещении торговал разнообразными товарами: тканями, дорожными вещами, готовым платьем, головными уборами, галантереей. В магазине работал отдел колониальных товаров. Вот как вспоминал о жизни в Таре сын Ивана Николаевича Константин (воспоминания записаны его сыном Игорем Константиновичем):

Школа №1, 1960-1961 гг. Бывший жилой дом семьи Ждановых. Из архива А. Аскаленко. В 1919 году Ждановы занимали второй этаж жилого дома, на первом располагался штаб колчаковцев, о чём свидетельствуют воспоминания из семейного архива Ждановых:

В 1921 году двухэтажный дом и магазин на Базарной площади были национализированы и перешли в ведение горкомхоза. Семье Ждановых была выделена квартира в двухэтажном горкомхозовском доме по адресу ул. Избышева, 49. Иван Николаевич в это время числился служащим Тарского многолавочного общества потребителей, Наталья Семёновна была домохозяйкой, а старший сын Константин, окончивший Спасское приходское училище, работал учителем в одной из школ г. Тары. В 1929 году семья Ждановых переехала в Томск, В 1931 году Иван Николаевич по доносу был арестован, дальнейшая его судьба неизвестна. Демонстрация на улице Избышева (бавш. Пятницкая), 1952 г. Бывший дом Ждановых на фото слева. Из фондов Тарской районной библиотеки. Константин Иванович Жданов (1906-1986) окончил Сибирский Томский механический институт по специальности «конструирование авиационных моторов». Впоследствии трудился авиаконструктором воздушных винтов и вспомогательных силовых установок к самолетам. Был доктором технических наук, лауреатом Ленинской и Государственной премий, был удостоен почетного звания «Заслуженный изобретатель РСФСР», награждён за свой труд тремя орденами Ленина, орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями. С 1939 по 1972 год – главный (первый) конструктор Ступинского винтового конструкторского бюро авиационного комбината № 150 в г. Ступино Московской области. Основоположник отечественных автоматических воздушных винтов и их систем регулирования, которые и сейчас находятся в серийном производстве и эксплуатации. Школа №1, 1985 г. Бывший жилой дом семьи Ждановых. Из архива Владимира Максименко. Двухэтажный дом Ждановых в 1920-е годы приспособили под общежитие для милиционеров, затем здесь размещался нарсуд, в начале 1930-х – контора горкомхоза, с 1936 по 1971 годы – начальная школа №1, затем – гороно. Здание магазина в начале 1920-х годов занимал окружной исполком, аптека, оптовый склад, с конца 1920-х – магазин №3 Омторга, в котором торговали промышленными и продовольственными товарами, затем – магазин «Сувениры». В 1994 году «Сувениры» перевели в помещение продовольственного магазина №1 на улице Избышева, а юридическая консультация освободила здание на улице Избышева, № 2, ив этих строениях обосновался Центр детского творчества. Центр ДЮТ. Бывший жилой дом семьи Ждановых, 1994-1995 гг. Архив ОблСЮТ, скан слайда. В просторном зале на Юбилейной площади проводились массовые мероприятия для детей. В 2010 году ЦИТ перевели в другие помещения. С этого времени дома практически не использовались, лишь иногда сдавались в аренду. Каменное здание на площади, имеющее статус памятника истории и культуры регионального значения, в 2017 году было выставлено районной администрацией на продажу, несколько лет пустовало и не использовалось, было приобретено тарским предпринимателем. Был выполнен косметический ремонт здания. В августе 2025 года здание было выстевлено на продажу. Бывший магазин Ждановых, сентябрь 2024 г. Фото – Константин Лосевский. Двухэтажный жилой деревянный дом Ждановых тоже пустовал и не отапливался в течение нескольких последних лет своего существования, и в конце весны 2022 года его начали разбирать на дрова. Сейчас на этом месте пустырь. Бывший жилой дом семьи Ждановых, 9 сентября 2017 г. Фото - А. Милевский. Вера Носкова – "Семья Ждановых. Из воспоминаний потомков..."(материал из альманаха "Таряне") Наша большая семья Ждановых проживала в сибирском городе Таре Тобольской губернии (теперь Омская область) по улице Пятницкой, дом 2, либо улицу могли называть переулок Пятницкий (современная ул. Избышева). Деревянный двухэтажный дом из лиственницы находился на углу Базарной площади. Этот дом, площадью 270 кв. метров, был построен в 1911–1912 году, на каменном фундаменте, с железной крышей, шесть окон по фасаду с двухэтажными сенями и четыре окна вглубь, с печным отоплением. Во дворе находились хозяйственные постройки: четыре амбара, два поднавеса (в т.ч. завозня), коровник, баня и небольшая изба из брёвен под общей железной крышей, два погреба. Дом почти 10 метров высотой! Напротив дома в нескольких метрах находилась красавица Пятницкая церковь, возведённая в начале XIX века. Возле жилого дома, рядом на Базарной площади, д. 1 (ныне Юбилейная площадь, д. 1), в нашей усадьбе располагался каменный одноэтажный торговый корпус: шесть окон по фасаду с центральным входом в центре, с каменным подвалом и железной кровлей. Магазин площадью 340 кв. метров был построен либо приобретён до 1914 года и сдавался в аренду купцу Мезенцеву. В селе Екатерининском вблизи Тары у семьи имелась дача. Хозяин дома – Жданов Иван Николаевич (1869–1931), выходец из Вятской губернии, русский, получил хорошее техническое образование, был умным и предприимчивым. Проходил обязательную военную службу в Российской императорской армии, в 140-м пехотном Зарайском полку. В нашей семье хранится фото от 1892 года, где Иван Николаевич в звании старшего унтер-офицера. Затем работал управляющим на приисках Иркутской губернии. Жена его – Жданова Наталья Симоновна (1879–1942), позднее отчество изменили на Семёновна, в девичестве Буркина (её отец – Буркин Симон Тимофеевич, мать – Ирина Ефимовна, переселенцы из Черниговской губернии Стародубского уезда в 1880-е гг., в 1920-е гг. в г. Таре жили по адресу ул. Калинина, 17). Наталья Симоновна умела читать и писать, была хорошей хозяйкой, мудрой и красивой женщиной, всю домашнюю работу делала сама, не имея прислуги, хотя с детьми помогала няня. Семья жила в достатке, в доме была красивая мебель, хорошая библиотека, принимали гостей, включали патефон. В семье родилось восемь детей: Евдокия (1899), Анфиса (1904), Константин (1906), Анатолий (1908), Валентина (1910), Николай (1914), Павел (1916), и в 1920 г., когда Ивану Николаевичу был 51 год, младшая дочь Галина. Из документов Тарского архива:

Иван Николаевич занимался торгово-предпринимательской деятельностью – оптовой скупкой-продажей сливочного (коровьего) масла и принимал участие в общественной жизни города. До 1917 г. ездил в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Кострому, Вятку, Иркутск, Омск. Отдыхал в Кисловодске. Из воспоминаний внука И.Н. Жданова – Игоря Константиновича Жданова:

В 1918 году мирная и счастливая жизнь семьи закончилась. Из воспоминаний внука – И.К. Жданова:

После установления в Таре советской власти в ноябре 1919 г. жизнь семьи значительно ухудшилась. В 1920 году были национализированы (отобраны на нужды государства) наш жилой дом и магазин. Семью с восемью детьми выселили. Какое-то время проживали у тёщи Ивана Николаевича – семьи Буркиных; известно, что жили в доме Клыкова в Таре на ул. Избышева, д. 49, затем снимали квартиры. По сведениям Тарского архива, в марте 1925 г. Иван Николаевич числился служащим Тарского многолавочного общества потребителей, имеющих избирательное право, принимал участие в выборах. В 1928 (1929) г. вся семья вынуждена была покинуть Тару, так как оставаться стало небезопасно для жизни, в городе начались репрессии. Ночью, взяв ценные и необходимые вещи, они уехали из города. Их новым местом жительства стал сибирский город Томск. В Томске уже учились в высших учебных заведениях два старших сына Ивана Николаевича – Константин и Анатолий. И снова семья будет жить здесь, в съёмном жилье, до самой смерти Ивана Николаевича и его жены Натальи Семёновны (государственную пенсию при советской власти они получать не будут). Из воспоминаний Ждановых Галины Ивановны и Анфисы Ивановны:

Наталья Семёновна умерла в конце 1942 г., заразившись сыпным тифом (тогда была в Томске эпидемия), похоронена на городском кладбище Томска, теперь кладбища нет – оно давно снесено. Иван Николаевич умер в 1931 г. Старшая дочь – Евдокия Петровна (1899–1984) – дочь Натальи Семёновны от первого брака. Вышла замуж в 1918 г. за Егорлыченко Петра Петровича из села Екатерининское. Ей ещё успели дать хорошее приданое, венчание проходило в Таре, а свадьбу играли три дня в селе Екатерининском. Родители мужа имели своё «дело» по заготовке дров для пароходства на пристанях сёл Екатерининское и Пологрудово, заготовке древесного угля и гонке смолы, держали мелочную лавку в селе Екатерининском. Пётр Петрович служил в элитных царских войсках – лейб-гвардии Семёновского полка (есть фото), охранял царскую семью, Зимний дворец, награждён юбилейной медалью Российской империи «В память 200-летия Полтавской битвы», Георгиевским крестом. Дочь – Жданова-Коноплина Анфиса Ивановна (1904 – после 1993) – работала учителем начальных классов в г. Новосибирске. Старший сын – Константин Иванович Жданов (1906–1986) – окончил Томский Сибирский механический институт по специальности «Конструирование авиационных моторов». Впоследствии – авиаконструктор воздушных винтов и вспомогательных силовых установок к самолётам, доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной премий, «Заслуженный изобретатель РСФСР», удостоен за свой труд трёх орденов Ленина, ордена Красной Звезды, ордена Отечественной войны 1-й степени, награждён медалями. Первый Главный конструктор Ступинского винтового конструкторского Бюро авиакомбината №150 с 1939 по 1972 г. в г. Ступино Московской области. Основоположник отечественных автоматических воздушных винтов и их систем регулирования. Начиная с первого автоматического воздушного винта АВ-1 с металлическими лопастями конструкции К.И. Жданова, практически на всех самолётах СССР и России использовались винты и регуляторы Ступинского ОКБ (опытно-конструкторского бюро) г. Ступино Московской области. Во время Великой Отечественной войны основная часть бомбардировочной, штурмовой, истребительной и транспортной авиации (И-16, И-153, Ил-2, Ил-10, Пе-2, Ту-2, Миг-3) была оснащена воздушными винтами разработки ОКБ К.И. Жданова. В 1946 г. К.И. Жданову была присуждена Государственная премия СССР за создание и внедрение в серийное производство воздушных винтов для штурмовой и истребительной авиации. В 1957 г. К.И. Жданову была присуждена Ленинская премия за создание соосных воздушных винтов для дальнемагистрального пассажирского самолёта Ту-114, стратегического К.И. Жданов. 1971 г. бомбардировщика Ту-95 и Ан-22. Эти винты не имеют аналогов в мировом воздушном винтостроении. 12 марта 2021 г. исполнится 115 лет со дня рождения выдающегося русского конструктора воздушных винтов и вспомогательных двигателей Константина Ивановича Жданова, и всей нашей семье Ждановых очень бы хотелось, чтобы на его родном доме в г. Таре по ул. Избышева, №2, где он провёл детские и юношеские годы, появилась мемориальная доска в его честь! Дорогие жители города Тары, гордитесь своим земляком! Второй сын – Жданов Анатолий Иванович (1908–1989) – начальник Ачисайского рудника Южно-Казахстанской области, главный маркшейдер шахтостроительных предприятий цветной металлургии. Его дочь – Жданова Лилия Анатольевна – профессор Российского университета Дружбы народов, экономического факультета. Автор учебников «Организация и управление капиталистической промышленной фирмой» (1987) и «Организация и управление промышленной фирмой в развитых странах» (2008), пяти учебных пособий по мировой экономике и более 50 научных статей. Дочь – Жданова Валентина Ивановна (1910–1975) – окончила Томский государственный университет, работала старшим инженером-минералогом в Центральной лаборатории Уральского геологического управления, занесена в Книгу Почёта, награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», почётными грамотами. Сын – Жданов Николай Иванович (1914–1933) – умер в юности от тифа, не оставив детей. Сын – Жданов Павел Иванович (1916 – после 1993) – во время Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. сопровождал поезда, шедшие с грузами на фронт, получил ранение в Польше. Работал в дальнейшем на железной дороге. Младшая дочь, Жданова Галина Ивановна, окончив во время Великой Отечественной войны в 1942 году Томский медицинский институт, была направлена на Карельский фронт. Работала врачом-ординатором госпитального взвода 450-го отдельного медико-санитарного батальона 367-й стрелковой дивизии, окончила войну в звании капитана медицинской службы. Награждена медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «За боевые заслуги», орденом «Отечественной войны II степени», орденом «Красная Звезда». Всю дальнейшую жизнь проработала врачом-терапевтом. К сожалению, после 1928 года никто из потомков на могилах предков Буркиных не был, а теперь в Таре и могил не найти... А внуков родилось – 16. Историческое событие 1917 года полностью изменило судьбу семьи, как и судьбы миллионов других граждан... Мы желаем городу и его жителям мирной и счастливой жизни! Радостно видеть, что оба «наших» дома сохранились до настоящего времени, а что будет дальше – зависит от ...? Наша семья выражает большую признательность Носковой Вере Николаевне за найденные необходимые архивные сведения. Сведения предоставлены правнучкой И.Н. Жданова - Ольгой Леонидовной Нохриной (Ждановой) по воспоминаниям внуков Игоря Константиновича Жданова, Лилии Анатольевны Ждановой и Людмилы Владимировны Нохриной (Ждановой) |

Комментарии (1) | ||

| ||