Презентация мастер-плана Тары Год работы и 400+ мероприятий: НИУ ВШЭ показала стратегию развития Тары до 2035 года. Послушали за вас долгожданную презентацию мастер-плана нашего города, несколько часов назад закончившуюся в КДЦ «Север», и коротко рассказываем, о чём там шла речь. Сегодня, 27 августа, в КДЦ «Север» представили финальную версию мастер-плана Тары – стратегического документа, рассчитанного на десятилетие вперёд. Над проектом почти год работала команда НИУ ВШЭ совместно с райадминистрацией и жителями Тары. Публикация была отложена почти на полгода из-за длительных согласований на региональном уровне. На сцене выступили сотрудники факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ: заместитель руководителя Высшей школы урбанистики им. А.А. Высоковского Варвара Молодцова и ведущий инженер Максим Климанов, а также представители администрации Тарского района и Историко-краеведческого центра «Тарский уезд». Мастер-план охватывает ~12 тыс. га городской территории, опираясь на предложения, собранные на стратегических сессиях и в онлайн-опросах. Официальная витрина проекта – сайт мастер-плана Тары, на котором спикеры в течение недели пообещали выложить многостраничный документ для общего ознакомления. Что меняется в городе: среда и транспортКоманда ставит приоритет на «ближние» улучшения городской среды и передвижения. Сейчас выделенные тротуары есть лишь примерно на 8% уличной сети; планом предусмотрена модернизация более чем 36 км улично-дорожной сети и создание свыше 35 км новой пешеходной инфраструктуры, что поднимет обеспеченность тротуарами до ~23%. Вводятся четыре новых регулируемых пересечения, а маршрутная сеть общественного транспорта переработана для повышения безопасности, доступности ключевых точек притяжения и снижения потребности в субсидировании. По общественным пространствам сделан упор на «пешеходную доступность»: предусмотрены четыре парка районного масштаба в разных частях города (включая водоём и природную островную территорию на ул. Дзержинского между 9-й и 10-й Линиями), плюс целый набор локальных пространств – от дворовых скверов до спортивных «точек» в частном секторе. Для ключевых площадок подготовлены планировочные схемы с зонированием функций – основа будущей проектной документации. Водоём на ул. Дзержинского (бывш. Ратушинский пер.) Инженерка и «быстрые решения»Большой блок посвящён базовой инженерной инфраструктуре: газификации (включая перевод на природный газ соцобъектов, где это ещё не сделано), реконструкции систем водоснабжения, а также строительству новых очистных сооружений – без этого устойчивое развитие города невозможно. Помимо «тяжёлых» проектов предусмотрены быстрые и недорогие меры: например, создание модульного пункта приёма жидких бытовых отходов от ассенизаторских машин с последующей подачей на очистку – чтобы уйти от практики «временных» сливов и снизить нагрузку на полигон бытовых отходов. При этом о многолетней проблеме превращения города в мусорную свалку и путях её решения ничего, к сожалению, сказано не было.

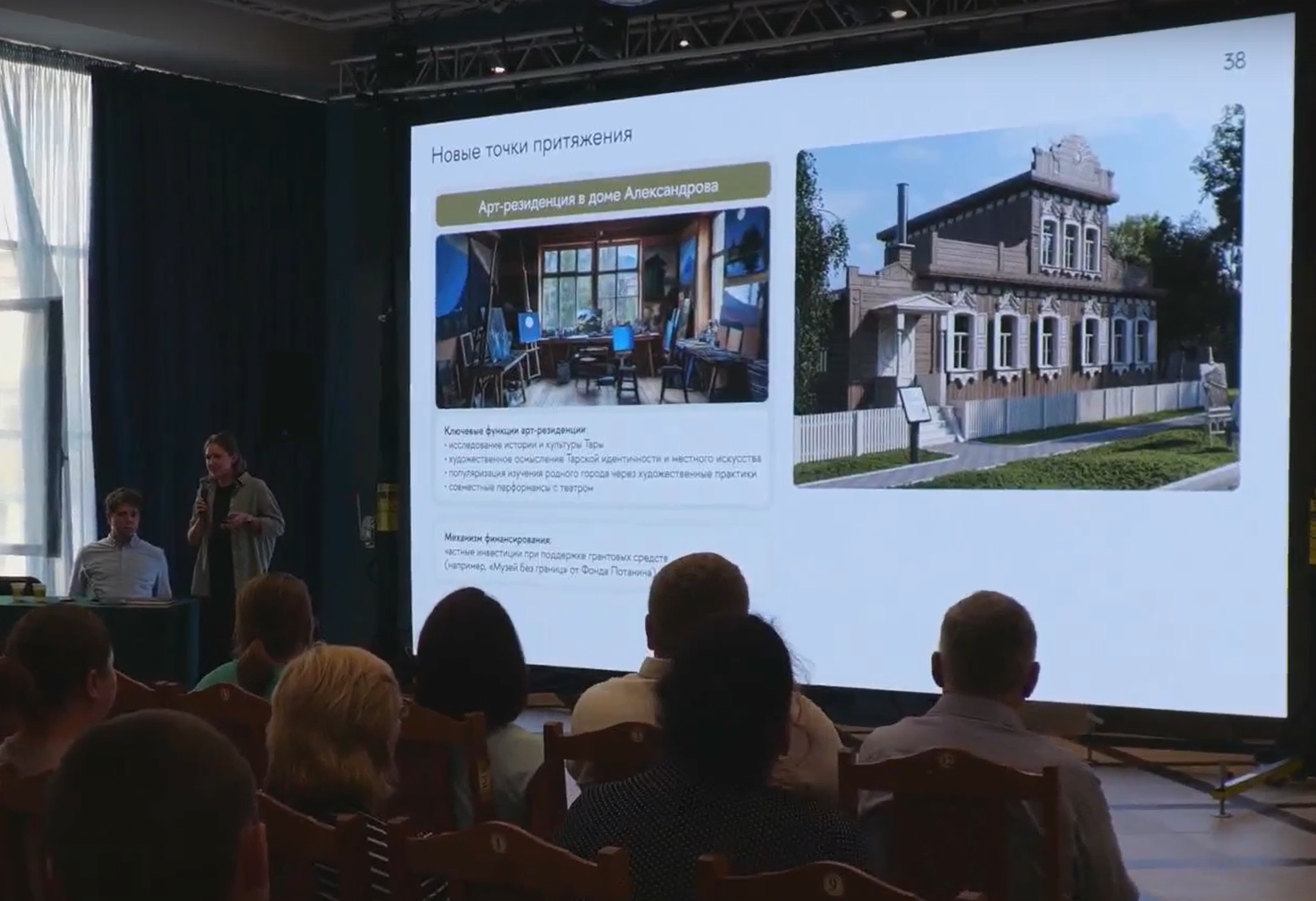

Перекрёсток улиц Избышева и М.А. Ульянова Социальная инфраструктура: школа, медицина, «третье место» для студентовВ образовании – строительство новой школы, которая ликвидирует вторую смену и закроет прогнозируемый прирост учеников. Для «очень молодого» по структуре населения города предлагается недорогой по капитальным затратам студенческий центр – общее пространство для всех колледжей и филиалов вузов, как «третье место» помимо дома и учёбы. В здравоохранении – капремонт районной больницы плюс устройство нормальной парковки и небольшого «зелёного кармана» для ожидания и прогулок посетителей. На презентации также было озвучено, что сгоревший в 2011 году производственный корпус бывшего казённого винного склада всё-таки планируется восстановить и сделать в нём центр реабилитации. Напомним, в конце 2023 года это здание было передано (подписан договор купли-продажи) омскому ООО «ОМТ Клиник», предоставляющему медицинские услуги. С тех пор никакой информации о планах на это руинированное здание не было. Состояние бывшего основного корпуса казённых винных складов на ноябрь 2021 г. В начале октября 2011 года в этом, уже пустующем, здании произошёл крупный пожар. В настоящее время строение, серьезно пострадавшее от пожара, на протяжении длительного времени ожидает реставрации, постепенно разрушаясь. Его арендует частный медицинский центр. Спорт: бассейн, всесезонный манеж и лыже-роллерная трассаС учётом межрайонной роли Тары проработаны крупные объекты: бассейн (при наличии мер поддержки) для горожан и соседних районов, круглогодичный ФОК для взрослых (снимает дефицит залов вне школьных), а также лыже-роллерная трасса с твёрдым покрытием, техникой для подготовки и тёплой раздевалкой. В частном секторе – сеть малых спортплощадок в шаговой доступности. Экономика и инвестиции: лес, АПК, порт и креативАвторы прямо говорят: без «длинных» частных инвестиций миссия мастер-плана не сработает. В приоритете – глубокая переработка древесины (якорный проект – производство берёзовых плит и домокомплектов с ориентацией на крупные партии), органическая молочная переработка (вплоть до сухого молока с экспортным потенциалом), заготовка и сушка кормов, а также разработка сапропелей с применением в косметологии и сельском хозяйстве. Логистическую «фишку» должен усилить Тарский речной порт: при росте промышленного выпуска водная логистика даёт экономию на масштабе и новые рабочие места. Концепция развития порта проработана с учётом частной собственности объекта. Отдельно – про «сервисную» составляющую: в мастер-плане заложено создание Агентства развития Тары. Оно должно свести в систему местных производителей и креативное сообщество, заняться продвижением бренда города, информационными порталами, а ещё – сопровождать заявки на региональные и федеральные гранты. Туризм, рынок и автовокзал: «узел притяжения»По заявлению спикеров, сейчас и без развитой гостиничной базы мероприятия в Таре собирают «полные залы». Предложение – подтянуть инфраструктуру размещения за счёт альтернативных форматов (включая глэмпинг) и отреставрированных исторических зданий. В частности, прозвучало предложение сделать в пустующем ныне и разрушающемся бывшем доме купца Н.В. Шанского (Шаинского) гостиницу. Бывший дом купца Шанского Отдельный проект – «перезагрузка» колхозного рынка с восстановлением исторических аркад и его объединение в одно смысловое пространство с расположенным через дорогу автовокзалом: пассажиры смогут ждать рейсы в тёплом помещении, а рынок – работать круглый год как гастрономическая и ремесленная витрина района. Историческое наследие и жильё: не «законсервировать», а бережно развиватьВместо мгновенного введения жёсткого режима «исторического поселения» команда предлагает более гибкий первый шаг – проект единой зоны охраны объектов культурного наследия и дизайн-код. Это защитит «ткань» центра (красные линии, силуэты, ценные деревянные дома), но не заморозит развитие. В жилищной политике – два «КРТ»-квартала с переселением около 300 человек из аварийного фонда и итоговой вместимостью до ~1400 жителей: на улице Ленина и в створе улиц Александровской, Советской, Коллонтай и Мира. Параллельно – малоплотные форматы (таунхаусы) в подходящих зонах и арендное жильё для молодых специалистов через переустройство общежитий (порядка 80–82 квартир). «Дом с мезонином»: как мастер-план предлагает спасти дом священника С.П. АлександроваОтдельный сюжет презентации – исторический дом священника Семёна Павловича Александрова (Александровская, 63) – один из самых красивых деревянных домов Тары, памятник регионального значения. После пожара 2008 года и расселения в 2017-м здание пустует и стремительно разрушается. Разработчики прямо сказали: делать здесь обычную гостиницу нельзя – дом снова окажется «закрытым» для горожан. Предложение – создать открытую арт-резиденцию «Дом с мезонином» на частно-грантовых основаниях. У неё будет четыре функции:

Снаружи – отреставрированный фасад здания, внутри – мастерские и небольшие экспозиционные пространства, двор – как площадка камерных событий. Для устойчивости инициативы предусмотрены партнёрства с фестивалями, локальным бизнесом и образовательными учреждениями, а также сбор грантов регионального/федерального уровня. В публичном поле проект уже описан: концепция «малой арт-резиденции» в доме Александрова была представлена 20 октября 2023 года; в связке с ней предложено создать фонд имени Николая Кальницкого, а фирменный стиль уже разработан художницей Анной Кальницкой. На сайте, посвящённом дому, собрана базовая историческая справка о нём и материалы по будущему использованию после реставрации. Для заявки на поддержку подчёркивается важная деталь: «живой» объект культуры и туризма получает больше шансов на финансирование, чем просто «вещь в себе» – отреставрированный, но пустующий памятник. Дом священника С.П. Александрова Вопросы зала: центр, «женский город» и дерево как лицо ТарыВ дискуссии педагог и краевед Светлана Павловна Заборовская напомнила о роли «женского города», дефиците инфраструктуры для пожилых и состоянии деревянной застройки. Команда ответила, что помимо точечных проектов (дом священника С.П. Александрова и др.) в мастер-план заложены системные инструменты – единая зона охраны, дизайн-код и поддержка ремонтных служб и техники для коммунального блока. Акцент сделан именно на «бережное развитие» исторического центра, а не на его «музефикацию». Что дальшеПо выражению спикеров, мастер-план – не «альбом картинок», а основа для регионального долгосрочного инвестиционного плана и ключ к федеральной повестке. По словам команды, в документе – свыше 400 мероприятий с ориентиром инвестиций порядка 36 млрд ₽ и 23 приоритетных проекта. Уже начата работа по включению инициатив в госпрограммы; ряд инвестиционных проектов из мастер-плана уже попал в областной «инвестпаспорт». Но главный вызов начинается завтра: деньги, которых у государства год от года становится всё меньше, придётся каким-то образом выбивать в жёсткой конкуренции, инвесторов – убеждать реальными наработками и льготами, а проектировать и строить будут всё те же немногие печально известные в нашем городе подрядчики... Чтобы мастер-план не превратился в мем про «альбом картинок», одной «надежды на лучшее» не достаточно: нужен единый компетентный центр ответственности для привлечения инвесторов, нужна жёсткая публичная дорожная карта, нужен регулярный гражданский контроль. Иначе инвестпроекты уйдут туда, где быстрее, дизайн-код останется бумагой, а историческая ткань – зарастающими травой пустырями. За ближайший десяток лет город Тара либо сделает хотя бы один шаг к красивой новой реальности, либо же у него останется красивая презентация 2025 года. |

Комментарии (0) | |