Жилой дом, ул. Избышева (бывш. Пятницкий пер.), 16. 09.09.2017 г. Фото – А. Милевский. Тара – редкий сибирский город, где пока ещё жива среда начала XX века. Но без денег, охранных зон и бережного отношения её наследие разрушают пожары, хаотичные «пластиковые» ремонты и равнодушие: уже сегодня сохранять почти нечего... Предлагаем вашему вниманию интереснейшую статью Сергея Алфёрова «Что имеем – не храним...», написанную в уже далёком 2011 году и опубликованную в 2014 году в альманахе «Тобольск и вся Сибирь», 16 том которого был посвящён Таре. Под некоторыми фотографиями будут сделаны краткие пометки о том, как за прошедшие 15 лет сложилась судьба домов, которые упоминаются в тексте. Полная электронная версия альманаха доступна по этой ссылке. Сергей Алфёров – «Что имеем – не храним...»В годы борьбы с религией Тара лишилась пяти из шести существовавших православных каменных церквей, каменной мечети, синагоги, костёла. Уцелей они, сейчас по праву считались бы архитектурными жемчужинами, как и Спасский собор – чудом оставшийся в живых образец сибирского барокко. Удивляясь безудержному фанатизму предыдущих поколений, опьянённых антирелигиозной пропагандой, невольно вздыхаешь о прошлом, желая вернуться в те годы и призвать предков, закладывавших взрывчатку под фундаменты храмов, одуматься, представить им картину отдалённого будущего Тары, лишённой по их вине своей историко-архитектурной гордости. Сейчас можно обвинять тех людей в недальновидности. А мы сами-то способны адекватно оценить всю важность текущего момента и ценность того, что ещё имеем? Сумеем ли избежать потерь, о которых будут сожалеть наши потомки? Или история нас ничему не учит?

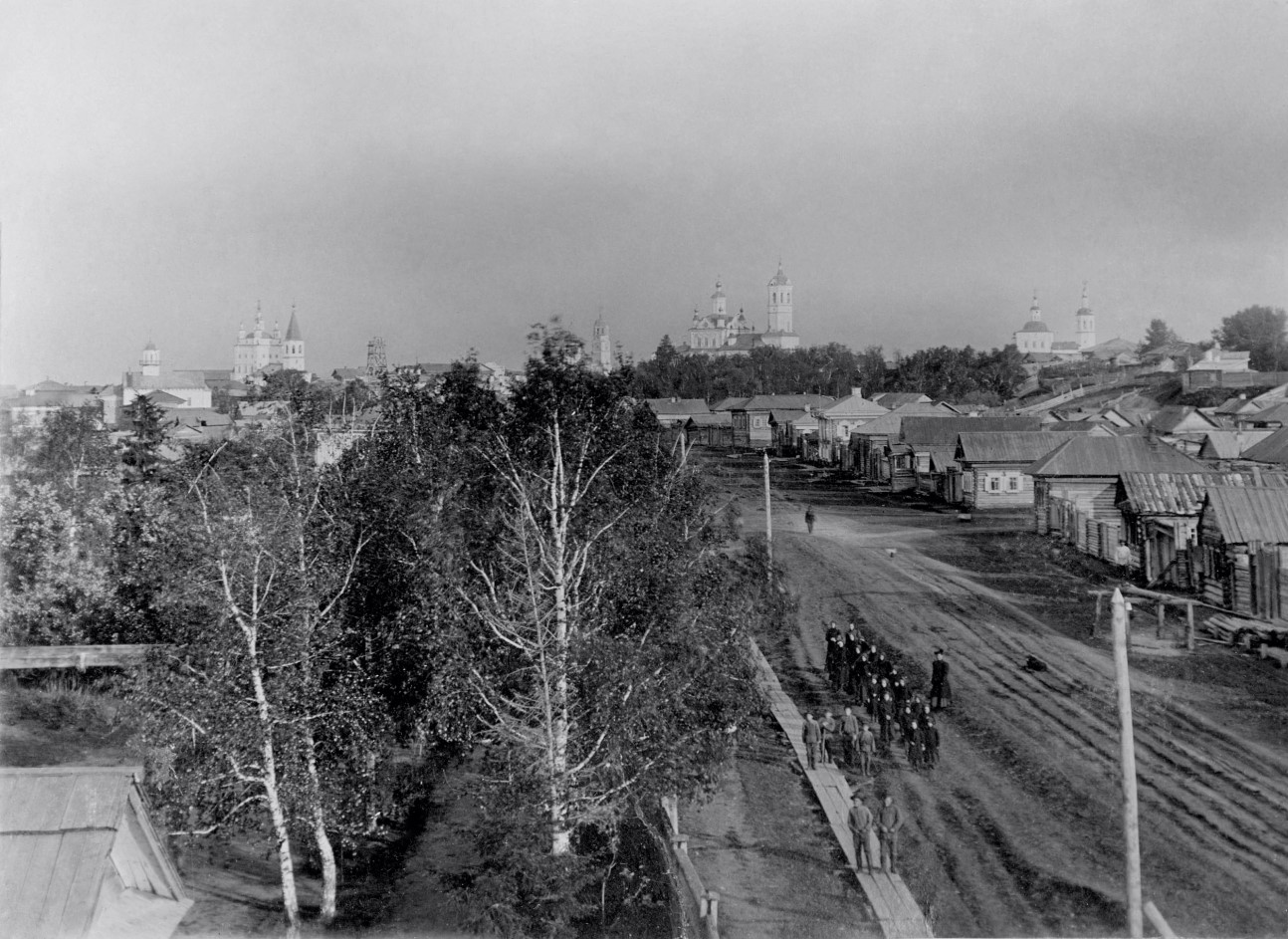

Город Тара. «Вид одной из подгорных улиц и общий вид нагорья». 1908 г. Название с музейного описания фотографии. Фото П.П. Сухих. Скан оригинала фото для известной открытки из серии «Видов Тары» начала ХХ века. Из фондов Тобольского историко-архитектурного музея-заповедника. Удалённость от больших дорог и промышленных центров не лучшим образом отразилась на Таре, остановив её в своём развитии. Однако благодаря этому здесь до настоящего времени сохранялась историко-культурная среда XIX века, создаваемая многочисленными купеческими особняками и рядовой, преимущественно деревянной застройкой. Особое место в ней занимали двухэтажные бревенчатые дома. По мнению члена Государственного экспертного совета при Правительстве РФ, зам. директора Российского НИИ культурного и природного наследия им. Лихачёва П.М. Шульгина, побывавшего в Таре в 2007 году, этот малый исторический город, хотя его лучшие памятники до нас не дошли, имел все основания претендовать на роль музея-заповедника именно благодаря сохранившейся среде. Таких населённых пунктов в стране осталось немного. В Европейской России они были разрушены войной или социалистической реконструкцией, да и в Сибири, например, Омск не производит впечатления трёхсотлетнего города. Нет смысла сравнивать Тару ни с Верхотурьем, ни с Тобольском и его кремлём, ни тем более с Суздалем или Кижами, потому что Суздаль – он один такой и там, а Тара – она одна такая и здесь. На территории Омской области другой нет. И в этом её уникальность.

Вид на Аркарку со стороны Заречной улицы. Фото – Александр Котёлкин. Однако этот город теряет свой потенциал с катастрофической скоростью. Со времени приезда сюда сотрудников института им. Лихачёва список потерь значительно пополнился. Без финансовых вложений в реставрацию здание не сохранить. Культура же обычно финансируется по остаточному принципу. За последние полтора десятка лет по целевым программам серьёзные средства выделялись лишь на Спасский собор и здание картинной галереи. Её реставрация, случившаяся в 2003 году, но так и не завершённая, была последней. Местные власти в условиях безденежья оставляют сохранение наследия на потом, когда район или город разбогатеет. В ближайшее время это точно не произойдёт, а когда деньги появятся, то сохранять уже будет нечего. Как бы то ни было, многие моменты требуют не столько капиталов, сколько внимательного отношения к нашей старине. Тяжёлым ударом по архитектурному наследию стало появление новых отделочных материалов. Пластиковые окна теперь «украшают» даже старейшее здание области – Спасскую церковь, построенную в 1753–1776 годах. Вот таким казусом обернулось стремление местных властей сделать как лучше… И это далеко не единственный пример появления пластика, что чаще всего случается без всякого согласования с Министерством культуры Омской области – государственным органом охраны памятников. Следует признать, что в ряде случаев стеклопакеты достаточно гармонично вписаны в облик вековых зданий. Но нередко новизна вызывает явный диссонанс с внешним видом строений, как, например, пластиковая дверь и рольставни в здании бывшего уездного училища (вспомогательная школа, ул. Спасская, 40) или в доме купца Н.Н. Машинского (аптека № 40, пл. Ленина, 9). За самовольное проведение ремонта владельцам последнего пришлось по иску Минкульта отвечать в суде, который обязал ОАО «Аптечная сеть “Омское лекарство”» провести реставрацию заново, начиная с разработки проекта. Привлечённое к этому делу проектное бюро «Внешэкономсервис» намеревалось вернуть зданию исторический облик в соответствии с фотографиями начала XX века. Особняк должен был поменять дверь, вновь обрести оторванные в ходе ремонта ставни, а также аттики, утраченные в середине прошлого века. Но проект так и остался проектом. Никто ничего переделывать, похоже, не собирается.

Аптека №40. Бывший особняк Н.Н. Машинского во время «реставрации», в ходе которой были утрачены оригинальные оконные рамы, ставни и центральная входная группа. Дата съёмки: 07.10.2009 г. Аптека №40. Бывший особняк купца Н.Н. Машинского. 30.10.2021 г. Фото – А. Милевский. Многие тарские здания в настоящее время перестраиваются «под окна», когда, к примеру, вместо двух или трёх окон с резным декором появляется одно большое и пластиковое. Так поступили с памятниками архитектуры – особняком П.В. Шанского (Дзержинского, 23)...

Бывший особняк купца П.В. Шанского, 16.10.2015 г. ...и жилым домом по ул. Александровская, 61.

Ул. Александровская, 61. 1992 г. Фото – Владимир Фёдорович Кудринский.

Ул. Александровская, 61. 1999 г. Фото – Уильям Брумфилд.

Ул. Александровская, 61. Наши дни. Разве такое происходит от недостатка денег? Скорее от полного безразличия к наследию в условиях отсутствия контроля со стороны государства и местных властей. Сейчас по части внешнего вида ни к владельцам существующих строений, ни к застройщикам не предъявляется абсолютно никаких требований. И если можно таким образом «реконструировать» объекты культурного наследия, то в отношении рядовой застройки, преимущественно частной, дело обстоит во много раз печальнее. Ул. Карбышева (бывш. Соборная), 10. Дом является объектом культурного наследия (памятником истории и культуры) народов Российской Федерации регионального значения и поставлен на государственную охрану решением Омского областного исполнительного комитета от 23 мая 1989 года. Летом 2020 года собственник нижней квартиры заложил одно из окон брёвнами, на остальных окнах заменил деревянные рамы на пластиковые и уничтожил все наличники первого этажа. Яркая и не требующая покраски, долговечная и более дешёвая искусственная отделка вызвала новое поветрие, превращающее деревянное зодчество в безликие постройки. Дома, облачённые в сайдинг, становятся, как две капли воды, похожими друг на друга, а заодно на сарай, гараж, ангар или какой-нибудь производственный цех. Тем самым уничтожается обычай украшать жилище рисунками и узорами, мотивы которых уходят корнями в глубокую древность и несут в себе народную память о языческих символах, оберегах, охранных магических знаках. Со временем этот писк архитектурной моды стихнет, но он успеет безвозвратно стереть традиционный облик русского дома. Лишь немногие хозяева, облицевав подобным образом своё жилище, возвращают на прежнее место резные наличники – наиболее эффектный декоративный элемент. Большинство отправляют его в последний путь – в печку. Да и куда его возвращать-то, если оконные проёмы теперь совсем другой формы и размера. Ул. Карбышева (бывш. Соборная), 5. 1999 г. Бывший дом настоятеля Спасской церкви. Фото – Т.В. Просвирякова. Из фондов Тарского филиала Государственного исторического архива Омской области. Он же в 2013 году. Фото – Гаяз Самигулов. Он же. 20.09.2017 г. Фото – А. Милевский. Он же в наше время. Экстерьер дома утрачен: новые хозяева заменили деревянную вагонку на пластиковый сайдинг «под кирпич», установили пластиковые окна. Но пока далеко не всем по карману вставлять стеклопакеты. Кто-то ограничивается лишь покраской наличников… ободрав первым делом все резные кружева как ненужный анахронизм. Так поступили нынешние жители памятника архитектуры бывшего дома адвоката Корикова-Михайлова (ул. Советская, 16).

Дом Корикова-Михайлова, 2024 г. Фото – Григорий Никуленко. Почти не осталось узоров на окнах другого памятника – дома мещанки Шкляевой (ул. Александровская, 62), хоть и занимали его долгое время детские учреждения. Дом мещанки Шкляевой после пожара, 25.10.2021 г. Фото – А. Милевский. Дом сгорел в феврале 2021 года из-за неисправности электропроводки или конвекторов, которыми он обогревался. А новый предприимчивый хозяин некогда привлекательного своим декором дома по ул. Избышева, 1, не только лишил здание всех ставен, но и полностью завесил стены рекламными баннерами мыльно-моющих средств и пластиковых окон.

Бывший жилой дом Нерпиных до и после появления рекламных банеров. Только после обращения в сентябре 2018 года в Тарский городской суд в качестве истца Министерства культуры Омской области, выдвинувшего требование о понуждении ответчика демонтировать незаконно размещенную рекламную вывеску, установленную на фасаде указанного здания, собственник убрал данные конструкции, восстановив наличники на оконных проёмах. Ещё один яркий образец деревянного зодчества, купеческий дом по ул. Дзержинского, 5, числившийся какое-то время в списках выявленных памятников, обложен со всех сторон кирпичом, от фундамента до крыши. Областному министерству культуры все эти и другие факты хорошо известны… Бывший дом купца Глизмана. 1990-1995 гг. Фото – А.А. Батура. Из фондов Тарской центральной районной библиотеки. Он же в наши дни. Двоякие чувства вызывает факт восстановления крыши после случившегося в 2009 году пожара в памятнике деревянного зодчества по ул. Карбышева, 8. Радует, что мы этот жилой дом не потеряли. С другой стороны, не дождавшись никакой поддержки из области, кроме предписаний: «Немедленно восстановить!», городская администрация выполнила ремонт, как смогла: из нестроганых досок, без какой-либо попытки вернуть резной декор. А уцелевший от огня, но оторванный во время ремонта ставень так никто и не озаботился повесить на прежнем месте. В 2010 году по требованию Госпожнадзора в целях безопасности были выселены из деревянных зданий образовательные учреждения (вечерняя школа, центр детского творчества, станция юных техников). Там они благополучно размещались испокон веку, но попали под одну гребёнку, точнее, под новые требования, вместе с увеселительными заведениями и социальными домами постоянного пребывания. Происходящее в стране, особенно после трагедии в пермском клубе «Хромая лошадь», напоминает поговорку: «Заставь дурака Богу молиться…» Федеральные власти предпочли перестраховаться, издать соответствующие указы, а муниципалитетам досталась головная боль по поводу размещения детских учреждений в безопасных помещениях и дальнейшего использования опустевших старинных зданий, многие из которых – памятники. В настоящее время в Таре они почти все остаются бесхозными. Другого подходящего арендатора среди бюджетных организаций районная администрация подобрать не может, а коммерческие структуры стараются деревянных строений избегать, даже за чисто символическую арендную плату – 1 рубль за квадратный метр. Впрочем, и старинные каменные здания не особо востребованы. Так, остаётся пустовать главный корпус казённых винных складов, или бывшей Красной больницы (ул. Советская, 75). Состояние бывшего основного корпуса казённых винных складов на ноябрь 2021 г. Фото – А. Милевский. В начале октября 2011 года в этом, уже пустующем, здании произошёл крупный пожар. В настоящее время строение, серьезно пострадавшее от пожара, на протяжении длительного времени ожидает реставрации, постепенно разрушаясь. Его арендует частный медицинский центр. Статус объекта культурного наследия, мешающий проводить ремонт на свой вкус, отпугивает представителей бизнеса. В этом отношении показательным примером служит продажа дома купца Н.В. Шанского (ул. Ленина, 139). Купившая его частная компания, узнав о существовании обременения уже после сделки, отказалась от собственности и добилась в судебном порядке возврата своих денег. Бывший дом купца Н.В. Шанского. Сентябрь 2024 г. Фото – А. Милевский. По всей видимости, названные объекты ждёт судьба бывшей женской гимназии. В ней лет десять назад ещё учились дети, теперь она на грани сноса. Тогда на ремонт требовались тысячи, сейчас на восстановление – миллионы. И всё потому, что здание оказалось лишним. Местные власти не могли придумать, как его использовать, или думать просто не захотели. По крайней мере, в нём могли бы с успехом разместиться отдел образования или культуры. Ведь есть положительный пример: в 2010 году городская администрация переехала в памятник архитектуры (бывший дом Коншина, ул. Советская, 23а) – двухэтажное бревенчатое здание школы искусств, предоставив детям своё каменное.

Снос здания бывшей женской гимназии. 2013 г. Долгие годы здание пустовало и в начале 2008 г. серьёзно пострадало от пожара. Власти не спешили с реконструкцией, и встал вопрос о сносе. В 2013 году здание было снесено. Ещё один кандидат на снос – бывшая почтово-телеграфная контора, а в недавнем прошлом общежитие медучилища (ул. Советская, 28), пустующее уже много лет. Снос здания бывшей почтово-телеграфной конторы. 23.10.2021 г. Фото – А. Милевский. Не имея постоянного хозяина, ветшает на глазах дом купца Серебренникова, известный как бывшее казначейство (ул. Советская, 9). (В настоящее время строение арендует Тарская епархия – прим.)

Дом А.В. Пятковой (купца Серебренникова) во время последнего ремонта. 18.09.2017 г. По инициативе одного из прихожан Спаской церкви на центральном фасаде здания появилась современная металлическая дверь. Прихожанин был оштрафован на небольшую сумму, дверь стоит до настоящего времени. Фото – А. Милевский. В ещё более плачевном состоянии сейчас находится уникальный трёхэтажный дом купца Орлова на Пятницком косогоре (пл. Юбилейная): владелец всё собирает деньги на восстановление, а население в это время растаскивает здание по кирпичику. И если оно будет каким-то чудом восстановлено, то надежды на сохранение прежнего облика нет никакой, поскольку этот дом в памятниках не числится.

Бывший магазин купца Якова Васильевича Орлова. 11 июня 2012 г. Долгое время дом был бесхозным, разрушался. Вскоре у него появился новый хозяин, который начал вести ремонтно-строительные работы, навёл крышу, но попал в места не столь отдалённые. Здание продолжило разрушаться. Сначала обрушилась кровля, затем второй деревянный этаж, практически полностью разрушена кирпичная кладка. Руины дома утопают в сорняках, и уже ничего не напоминает о том, что когда-то в этом месте находился необычный трёхэтажный красавец. Вид ещё одного купеческого особняка – социального центра «Надежда» (ул. Советская, 22) – изуродовал недавний пристрой, хоть и делалось всё по проекту. Но проектировщики – люди от наследия далёкие, а дом не памятник, значит, можно с ним не церемониться. Здесь возникает вопрос: почему одни здания отнесены к объектам историко-культурного наследия, а другие, даже более интересные в архитектурном отношении, нет? Потому что Тара остаётся толком неизученной, а ряд объектов – до сих пор «невыявленными». Социальный центр «Надежда». 31.10.2021 г. Фото – А. Милевский. Не менее остро стоит проблема сохранения археологического наследия. В историческом центре, на месте Тарского кремля, глубина культурного слоя достигает четырёх метров. Это подтверждают археологические исследования, которые проводятся на территории Тары с 2007 года Омским филиалом Института археологии и этнографии СО РАН и университетом им. Достоевского (рук. канд. ист. наук С.Ф. Татауров и канд. ист. наук С.С. Тихонов). Однако историко-культурная (археологическая) экспертиза, которую требует Федеральный закон «Об охране памятников» до начала проведения землеустроительных, земляных, строительных работ, в Таре полностью отсутствует. Прокладка водопроводных, газовых, теплосетей и прочих коммуникаций, рытьё котлованов, в ходе которых постоянно находят древние захоронения, не отслеживается никем. Так, например, при проведении водопровода на улице Казанской траншея угодила на ряд могил прихрамового кладбища Казанской церкви, в результате чего на поверхность было поднято до десятка колод – долблёных гробов. Неизвестно, что скрывала в себе земля возле кафе «Старый город», где не так давно появился большой котлован. А ведь при сносе стоявшего на этом месте здания старой кулинарии был найден подземный ход – живое подтверждение многочисленных легенд. Его тогда сразу засыпали, хотя он мог бы стать уникальнейшей музейной экспозицией. Без участия и учёта мнения историков продолжается практика выделения земельных участков под жилищное строительство и гаражи в непосредственной близости от места разрушенного Никольского собора и его прихрамового кладбища, на территории Тарского кремля, Тихвинского кладбища. Все попытки омских археологов добиться придания историческому центру статуса археологического памятника и разработки охранных зон пока не принесли желаемого результата из-за бюрократических проволочек. Ул. Спасская, 23. 23.09.2017 г. Фото – А. Милевский. Дом снесён в ноябре 2020 года. Дом являлся одним из лучших и сохранных образцов средовой застройки города Тары, но не находился в перечне объектов культурного наследия. Чтобы «заставить уважать» старину, обязать к чему-то собственника одного федерального закона об охране памятников мало. Нужна серьёзная нормативно-правовая база по сохранению историко-культурного наследия, в частности охранные зоны с особыми условиями использования территорий. В определённых кварталах можно запретить и сайдинг, и переделку оконных проёмов, и появление абсолютно безликих строений. Но никто – ни федеральные, ни областные, ни муниципальные власти – не озаботился их разработкой в старейшем городе региона. Снос двухэтажного деревянного дома на ул. 40 лет ВЛКСМ (бывш. Полицейский пер.) Сентябрь 2020 г. Фото – А. Милевский. По инициативе общественности предпринималась попытка обозначить историческую зону в правилах землепользования и застройки. Но она так и остаётся лишь линией на картографических материалах градостроительного плана. Никакой установки регламентов, а тем более контроля со стороны власти в отношении застройщиков не последовало. Вышеназванные проблемы неоднократно озвучивались средствами массовой информации, обсуждались на круглых столах как в самой Таре, так и в областном центре, но дальше слов пока дело не идёт. Создаётся впечатление, что первый город в Омском Прииртышье для региональной власти не значит ничего. Иначе давно была бы принята областная целевая программа по сохранению наследия, способная объединить все работы по исследованию, разработке правовой базы, мероприятия по реставрации и популяризации памятников. Однако любая, даже самая привлекательная программа останется на бумаге, если у проекта не появится голова, способная этими вопросами заниматься ежедневно. Необходимость сохранения старины не отрицает ни один чиновник от культуры, правда, только на словах. На деле памятники на местах не охраняются никем. Районную власть закон о местном самоуправлении в этом отношении вообще ни к чему не обязывает, а по линии Министерства культуры с неё спрашивают лишь по трём направлениям: организация библиотечного обслуживания, создание условий для обеспечения услугами организаций культуры и развитие местного традиционного народного художественного творчества. Что касается памятников, например, в соглашении 2011 года о взаимодействии райадминистрации с областным Минкультом значатся три пункта: ремонт крыши картинной галереи, установка информационных надписей на памятниках архитектуры и подготовка охранных обязательств для трёх зданий. Ещё один из стандартов декларирует «создание возможностей для доступа к объектам культурного наследия». Доступ к ним никто не ограничивает, высоким забором дома не обносит, для больших гостей даже экскурсии проводятся. Но на этом, пожалуй, и всё. Председатель районного комитета по культуре сетует на огромный объём работы: они просто не в силах втроём – а именно столько штатных ставок – ещё и следить за состоянием памятников, взывать хозяев зданий к совести. А ведь свой специалист по культуре появился и в администрации Тарского городского поселения. Этому уровню власти по закону о местном самоуправлении как раз отводится сохранение, использование и популяризация памятников, находящихся в собственности поселения, и охрана объектов культурного наследия муниципального значения. Казалось бы, вот она – лишняя ставка, чтобы ежедневно и целенаправленно заниматься наследием… К сожалению, понимание культуры на местном уровне зачастую сводится к песням и пляскам в народных костюмах. Да и зачем чиновнику делать лишние усилия, если в Таре нет памятников муниципального значения. Почти все – региональные, и за них несёт ответственность областное министерство культуры. Но госорган охраны от Тары далеко, за 300 км, и визит его представителей случается не чаще раза в год. Эффект от их поездки, может быть, и заметен в министерских бумагах, но только не в старейшем городе области. Бывший жилой дом А.В. Смородинниковой. 23.09.2017 г. Фото – А. Милевский. В 2014 году дом передали в ведение Тарской епархии. Со здания сорвали железную крышу, разметили брёвна. Епископ Савватий говорил в интервью районной газете, что хочет его «подвинуть». В течение пяти лет дом без крыши гнил под дождями. В 2019-м, в год 425-летия Тары, его потихоньку снесли, оставив пустырь, а в 2021 году епископ Савватий пошёл на повышение и уехал в Москву. Положение дел на местах в отношении наследия во многом отражает ситуацию, сложившуюся в стране в целом. Специалисты Минкульта ссылаются на множество препятствий: и отсутствие механизма государственной экспертизы, и случаи регистрации собственности без обременения, коим является статус памятника. Вдобавок ко всему им запретили «кошмарить» бизнес – инспектировать собственников зданий чаще, чем раз в три года, если нет жалоб – оснований для внеплановой проверки. Как бы то ни было, это вряд ли оправдывает факты, что не со всеми владельцами заключены охранные обязательства или в них не прописаны какие-то важные требования. В итоге всё получается как в одной известной рекламе: «А мужики-то не знают», что в памятнике живут и как с ним нельзя поступать. Увы, нововведения федерального правительства не добавляют оптимизма, скорее наоборот. В июле 2010 года утверждён новый перечень исторических городов нашей страны, в который вошло всего 41 поселение. Список, когда-то включавший 478 населённых пунктов, а из Омской области в нём присутствовали Тара, Омск и Тюкалинск, ныне сокращён более чем в десять раз. Существует мнение, что укороченный перечень лишь отражает реальную ситуацию во многих городах, где старины уже практически не осталось. Например, Сургут, ровесник Тары, потерял все свои деревянные дома, и теперь там восстанавливают лишь их копии. Почти полтысячи пунктов прежнего списка размывали само понятие «исторический город», а поселения, действительно достойные особого внимания и заботы государства, просто терялись на их фоне. Без сомнения, логика в действиях правительства есть: целенаправленно выделяя средства, сохранять то, что ещё уцелело. Но неужели в огромной Сибири только три города – Томск, Иркутск и Енисейск – достойны права называться историческими? Всё же предполагается, что данный перечень будет дополняться, причём включение в список исторических городов осуществляется с подачи субъекта Федерации. Поставленный в известность о предстоящих «реформах» губернатор Омской области Леонид Полежаев дал поручение региональному министерству культуры подготовить проект ответа. Первоначально в нём указывалось, что по формальным параметрам статусу исторического поселения наиболее соответствуют центральная часть Омска и Тара. Первый сбросили со счетов по причине противостояния областного и городского руководства, оставив Тару единственным претендентом от региона. Однако сам по себе статус не гарантирует обещанную наследию финансовую поддержку, в то же время усиливается федеральный контроль. Согласно закону об охране памятников, в историческом поселении госохране подлежат: планировка, застройка, композиция, природный ландшафт, археологический слой, объёмно-пространственная структура, руинированное градостроительное наследие и т. д. В этой связи постановление Правительства РФ от 16.01.2010 заставляет всю градостроительную документацию согласовывать с Росохранкультурой (теперь уже Министерством культуры РФ). Нужна ли местным властям такая головная боль? Скорее всего это и определило решение губернатора Л.К. Полежаева, согласившегося с мнением областного министра культуры В.А. Телевного, что данный статус будет только мешать экономическому развитию Тары. Прямо как Санкт-Петербург, который по той же причине просила исключить из списка губернатор Валентина Матвиенко. Видимо, исторические города вместе со всем их наследием Омскому региону не нужны. Даже если список будет продолжать пополняться, ходатайствовать за Тару некому: в Омской области не принято отстаивать свою точку зрения перед губернатором. В любом случае районный центр от памятников в одночасье не избавится, но останется с ними – один на один. Где брать деньги местным властям на обветшавший дом священника Александрова (Александровская, 63) или адвоката Корикова-Михайлова (Советская, 16)? Прежде чем их ремонтировать, нужно расселить по нескольку семей. Попасть же в программу по переселению из ветхого и аварийного жилья этим зданиям весьма проблематично, поскольку их потом закон требует снести. Другой закон так поступить с памятником не позволит, но и лучшего варианта предложить не может. По крайней мере местные чиновники иных программ не знают, а областным – до тарской старины дела нет. Дом священника Александрова. 24.09.2016 г. Фото – А. Милевский. В октябре 2008 года в доме случился пожар, повредивший квартиру и сени одной из квартир на первом этаже. В 2017 году дом расселили – в рамках программы по переселению из ветхого и аварийного жилья его жильцам были предоставлены другие квартиры. В настоящее время здание пустует и разрушается. Успокаивает одно: в списке исторических поселений пока нет Новгорода, Пскова, Вологды, Рязани, нашего бывшего губернского города Тобольска и столицы нашей Родины – Москвы, а также десятков других населённых пунктов весьма почтенного возраста, имеющих уникальные памятники, архитектурные ансамбли… Часть из них наверняка в этом перечне появятся, а вот Тара – вряд ли… Июнь 2011 г. P.S.Главный корпус бывших казённых винных складов сгорел в октябре 2011 года. Весной 2012 года рухнула крыша дома купца Орлова (пл. Юбилейная). Здание бывшей женской гимназии вычеркнули из списка памятников и благополучно снесли в августе – сентябре 2013-го. Разговоры о возвращении Таре статуса исторического города продолжаются и в настоящее время. Март 2014 г. Ул. Карбышева (бывш. Соборная), 17А. 30.09.2017 г. Фото – А. Милевский. |

Комментарии (0) | |